千種の家リビング

すぐに彼女の家へ駆けつけると、その時にはもう千種は泣いていなかった。

ただ、赤くなった目で、ベッドに横たわるユータの体を見つめている。

そのそばにはハナが心配そうに座り込んでいて、窓から差し込む月明かりの下、千種の手が二頭の白い毛並みをそっと撫でた。

千種

千種

……すごく急だったの。今日のお昼過ぎまでは元気だったのよ。

千種

千種

でも、夕方頃、急に咳をしだして、意識を失って……

千種

千種

慌てて病院に連れていったんだけど、あっという間だったわ……

樹

樹

……千種……

千種

千種

お医者さんは、元々心疾患のある子だったから、心臓発作を起こしたんだろうって。

千種

千種

今までの検診で異状がなかったのは確かだけど、急変して突然死になることも、たまにあることだって。

千種

千種

……でも、私……

樹

樹

君のせいじゃない。

呟くと、千種ははっと顔を上げた。その瞳を正面から捉えて、私は頭の中で言葉を選ぶ。

ここ最近は、彼女はいつも明るい笑顔で過ごしていたから。

だから今……悲しみを必死に堪えている彼女の姿は、予想していた以上に、私の胸をかきむしった。

最初に会った日の、泣き出しそうな彼女を思い出すようで、つらい。

ほんの少しでも、彼女の気持ちを楽にしてあげたい。

樹

樹

君はきちんと、ユータ達の体調に気を遣っていたし、激しすぎる運動をさせることもなかった。

樹

樹

千種は、一生懸命に、ユータを大事にしていたと思う。

千種

千種

……でも……

樹

樹

つらかっただろう、千種。

千種

千種

…………!

樹

樹

突然のことに驚いただろうし、怖かっただろうし、不安だっただろう。

樹

樹

だが、自分を責めなくていいんだ。

樹

樹

ユータは……千種と一緒に過ごせて、幸せだったと思う。

私も手を伸ばして、ユータの体を撫でた。

それを見ていた千種の双眸から……ぽろぽろと、涙がこぼれる。

千種

千種

……っ、ぅ……

千種

千種

樹……っ……

樹

樹

(……!)

彼女が、縋るように私のジャケットを握った。

千種の痛みをわずかにでも和らげたい。その思いに衝き動かされ、細い体を抱きしめそうになって――

……しかし私は、そこでふと手を止めてしまった。

樹

樹

(これは……『女性』相手にしていいことなのか?)

要との会話が頭をよぎり、躊躇してしまう。

注いだ愛情の分だけ大きい悲しみで押しつぶされそうな千種に、安易に触れたりして、これ以上嫌な思いをさせはしないだろうか?

樹

樹

(………。……いや……)

樹

樹

(それでも私は……このまま千種を放っておきたくはない)

樹

樹

(嫌がられたり、常識で考えておかしいことだったら……後で怒ってもらえばいいんだ)

樹

樹

(今は……ひとりじゃないと、彼女に、伝えたい)

ゆっくりと彼女の肩を抱いて、軽く背を叩いた。

すると――千種は糸が切れたように、私に体重を預ける。

我慢せずにしゃくり上げ、声を震わせて……

私の腕の中で、彼女はしばらく、温かな涙をこぼしていた。

・

・

・

樹

樹

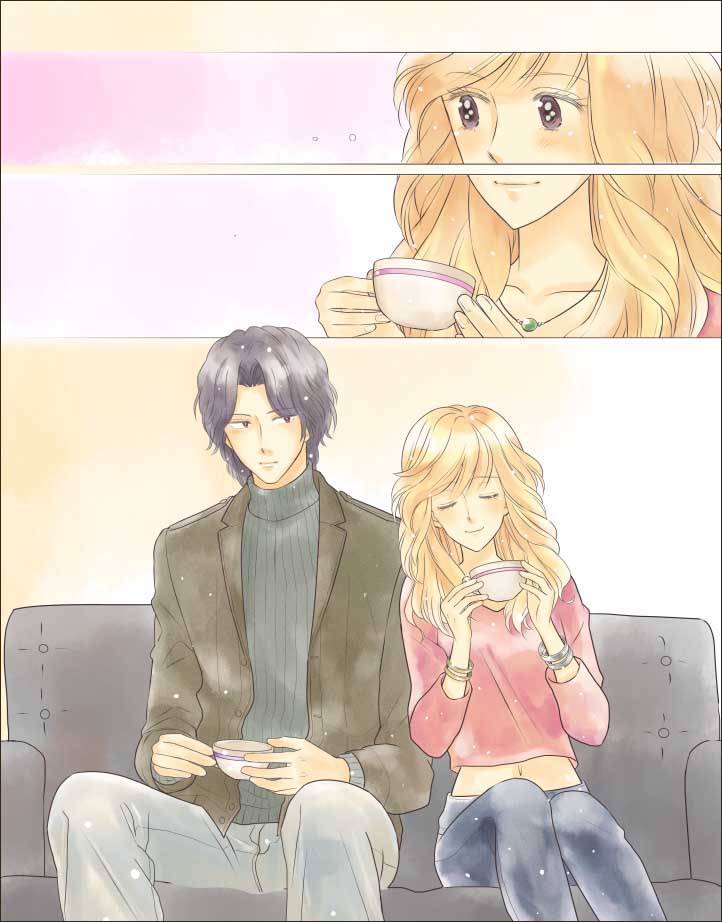

どうぞ、千種。

千種

千種

ありがとう、頂くわ。

ひとしきり泣いてすっきりしたのか、千種は多少明るい面持ちになっていた。

私が申し出て代わりに淹れた紅茶を受け取って、唇を湿らせる。

千種

千種

ごめんね、淹れてもらっちゃって。でも……ふふ、勝手知ったる、って感じ。

樹

樹

そうだな。何度も手伝いに来たし、君が手が離せない時に、キッチンを借りることは結構あったからな。

ソファーへ腰を下ろし、千種の隣に座ると、彼女は再びティーカップに口をつけた。

紅茶を飲みながら、その視線は、ユータのそばに寄り添って眠っているハナへ注がれている。

千種

千種

……ねえ、樹。

千種

千種

今まで、猟師の仕事とかについて、色々聞かせてもらったわよね。

樹

樹

ああ。

千種

千種

でも、まだわからない事があるの。

千種

千種

そもそも……どうして、猟師の仕事を選んだの?

樹

樹

…………

千種

千種

猟師をしてるからって、命を奪う事を楽しんでるわけじゃないっていうのは、よくわかったわ。

千種

千種

むしろ、猟師という仕事も巡り巡って、人や動物を含めた、自然を守る事に繋がっているって事も、わかってる。

千種

千種

でも……そう理解しても、きっと私には……その仕事はできない。

樹

樹

……ああ。

千種

千種

刃物とかで、直接命を奪うのはもちろんだけど……銃を撃つだけだって、きっと力が抜けて、震えちゃって、無理だと思うわ。

千種

千種

でも、樹も、私に負けないくらい動物が好きに見えるの。

千種

千種

……仕事とはいえ、自分の手で殺すのは……つらくない?

樹

樹

…………

樹

樹

……私も小さい頃、同じような疑問を抱いた事がある。

樹

樹

私の父や、父方の親戚は、自然保護活動や、環境系の研究職をしている人が多いんだが……

樹

樹

母方の祖父は、日本で猟師……いわゆるマタギと言われる職についている人だった。

樹

樹

もう随分前に亡くなったが、家族で日本に来た時は、よく祖父の家にお邪魔していたよ。

樹

樹

そこで、祖父がどんな仕事をしているか知った私は……

樹

樹

君と同じように、どうしてそんな道を選んだんだろうと思ったものだ。

樹

樹

いや、子供だったから、無知からくる偏見はもっと強かったかもしれない。

樹

樹

なぜ、自分で動物を殺すのだろう。食べ物なら、店にたくさん売ってあるのに。

樹

樹

それとも、動物が嫌いだから、退治するのが楽しいのだろうか……?

樹

樹

ある時、私は祖父に直接、そう聞いたんだ。

千種

千種

……そうしたら?

樹

樹

彼は『ついておいで』とだけ言って、立ち上がった。

樹

樹

それから父に何かを話して、私と父を山に連れていったんだ。

樹

樹

しばらく山道を歩いて……見つけたのは、罠にかかっている鹿だった。

千種

千種

……お祖父様が仕掛けた罠にかかった、獲物だったのね?

樹

樹

そうだ。祖父は父と私に離れているよう指示すると、止めを刺して、放血を始めた。

樹

樹

その後は父も手伝って、獲物を家の敷地内にある小屋に運んで……

樹

樹

私も、その鹿の解体を手伝ったんだ。

千種

千種

…………

樹

樹

祖父がそう命じたわけではないし、嫌だったら途中で母屋に逃げ帰る事もできただろう。

樹

樹

だが、私はどうしてか目を逸らせなかった。……逸らしてはいけないと思ったんだ。

樹

樹

涙ぐみながら必死にナイフを使う私に、祖父はやはり何も説教じみた事は言わなかった。

樹

樹

だが、彼の表情や行動からは、伝わってくるものがたくさんあった。

樹

樹

罠にかかった鹿が、逃げようと懸命に暴れた時。止めを刺して、ぐったりと力を抜いていった時。

樹

樹

鹿を捌いて解体していく時。その肉を使って料理を作ってくれた時……

樹

樹

彼の姿からは常に、捕らえた獲物や、その獲物を与えてくれた自然への、深い敬意と感謝が感じられた。

樹

樹

そしてその作業に触れ、獲物の肉を食べた私にも、色々と思う事があったんだ。

樹

樹

店で買えばいい、と思っていた食材も、どこかで誰かがこうして命を奪っているから、私達の手元に届くのだと。

樹

樹

綺麗に整えられ、パックに入れられた『食材』としか思っていなかったが、私達は『命』を頂いているのだと……そう心から実感する事ができた。

樹

樹

祖父のような猟師は、勝手気ままに獲物を獲っているのではなく、害獣駆除や自然保護の意味も含め、仲間や役所と計画的に行っているのだと知ったのは、その少し後だが……

樹

樹

そう聞いた時にも、すぐに納得できた。

樹

樹

祖父を見ていれば、自分の欲や楽しみのために乱獲したり、恵みを与えてくれる自然を壊すような事をするはずがないと、そう思ったからな。

千種

千種

……そうだったのね。

千種

千種

それで……そのお祖父様を尊敬しているから、樹も猟師に?

樹

樹

そう……だな。その理由は大きいと思う。

樹

樹

さっきも言ったが、祖父はあまり言葉であれこれ説明する人ではなくてな。

樹

樹

親戚の中にも、猟師という仕事を残酷だと批判したり、どうしても受け入れられないという人はいた。

樹

樹

だが、祖父はそれに対して言い返しはしなかったし……私も、その批判が一概に間違っているとは思えなかった。

樹

樹

要も、動物の命を救う仕事をしているからか、どうしても猟師という仕事が好きになれないようでな。

樹

樹

君だって、動物の命を奪う事には、理由があったとしても抵抗があるだろう。

千種

千種

……うん。

おずおずと頷く千種に、ふっと笑みがこぼれた。

樹

樹

申し訳なく思う必要はない。そういう気持ちも、きっと大事なんだ。

樹

樹

私は私なりに、誇りを持ってこの仕事をしているが、葛藤は常にある。

樹

樹

葛藤……

樹

樹

人間が生きるため、人間の都合で命を管理している……そういう部分があるのは、確かだからな。

樹

樹

それに……過去、私達ハンターが乱獲したせいで絶滅した動物や、剥製や牙などの素材を手に入れるために密猟される動物がいるのも事実だ。

樹

樹

だが、ハンティングは国を守る戦に備えるため、訓練としての一面も持っていたし、そういった文化を積み重ねた上で、今の私達が生きているのも、また事実だ。

樹

樹

だから、私は猟やハンティング、人間が他の命を頂いて生きている事を、全て否定したくはない。

樹

樹

しかし、もちろん乱獲などの間違った行いを続けたり、猟に反対する人達の意見を無視して、自分が全て正しいと思い込む事もしたくない。

樹

樹

過去の間違いは正し、今ある自然を保護する事で償いながら、命を頂く事から目を逸らさずに生きていたいと……そう思っているんだ。

千種

千種

…………そうなのね。

千種は真剣な表情で、深く首を縦に振ってくれる。

しかし……話し終わってみると、何となく恥ずかしさが滲んできた。

樹

樹

……すまない、話しすぎたな。

千種

千種

えっ……?

樹

樹

私は本当に、全ての人に、無理に猟師という仕事を理解してもらわなくてもいいと思っているんだ。

千種

千種

…………

樹

樹

人には色々な考え方、感じ方がある。動物を慈しみ、可能な限り命を奪いたくないと思うのも当然だ。

樹

樹

だから、君に理解されなくても……

千種

千種

……もう、樹!

樹

樹

……っ?

さっきまでとは打って変わってむっと彼女が唇を尖らせた事に、驚いて目を丸くしてしまう。

樹

樹

(な、何だろうか? まさか気づかないうちに、また何か女性に言ってはいけない事でも……)

千種

千種

理解されなくても構わない、なんて言わないでよ。

樹

樹

…………

千種

千種

みんな違うからこそ、誤解とか、思い込みとか……話して説明しなきゃわからない事ってあるじゃない。

千種

千種

私は樹と話して、色々知る事ができて嬉しかったわ。

千種

千種

猟やハンターに対する嫌なイメージだけで、樹を否定しなくて良かったと思う。

千種

千種

樹と友達になれて、良かったと思う。

樹

樹

……千種……

千種

千種

ユータの事があってつらい時、樹に電話したの、どうしてだと思ってるの。

千種

千種

私はこんなに、樹に感謝して、頼りにしてるのに……

千種

千種

樹は、別に私に理解されなくても、友達になれなくても良かったって、そう思う?

樹

樹

…………

千種に言われ、彼女のいない日々を想像してみた。

要以外の親しい知り合いもおらず、自然保護活動と、家の管理だけを繰り返す毎日。

千種と他愛無い話をして笑う事も、日本の美味しいお菓子を貰う事も、ユータ達と会う事もなかった毎日。

じわじわと、寂しさが胸に広がっていくような感覚がある。

樹

樹

……いや……

樹

樹

それは、嫌だな……

ゆっくり、噛みしめるように答えると、千種はぱっと笑顔を取り戻した。

千種

千種

ふふ、ならいいのよ。

千種

千種

……あっ。話を聞くのに夢中で、紅茶、冷めちゃってたわね。

樹

樹

……淹れ直してくるか?

千種

千種

う~ん……

千種

千種

ううん、いいわ。

千種

千種

もうちょっと、このままそばにいてよ。

とん、と肩に小さな重みが触れた。

彼女が軽くもたれかかってきたのだと理解して、どうしてか少し緊張する。

赤い目許を拭って、優しい眼差しで、千種はユータとハナの方を見つめていた。

――つらい時、樹に電話したの、どうしてだと思ってるの。

樹

樹

(……そういうふうに言われるのは、初めてかもしれないな)

ぎこちなさや、照れくささはあったものの……

私は少しでも彼女の支えになればと、背筋を伸ばして、冷めた紅茶に口をつけていた。