イタリア館

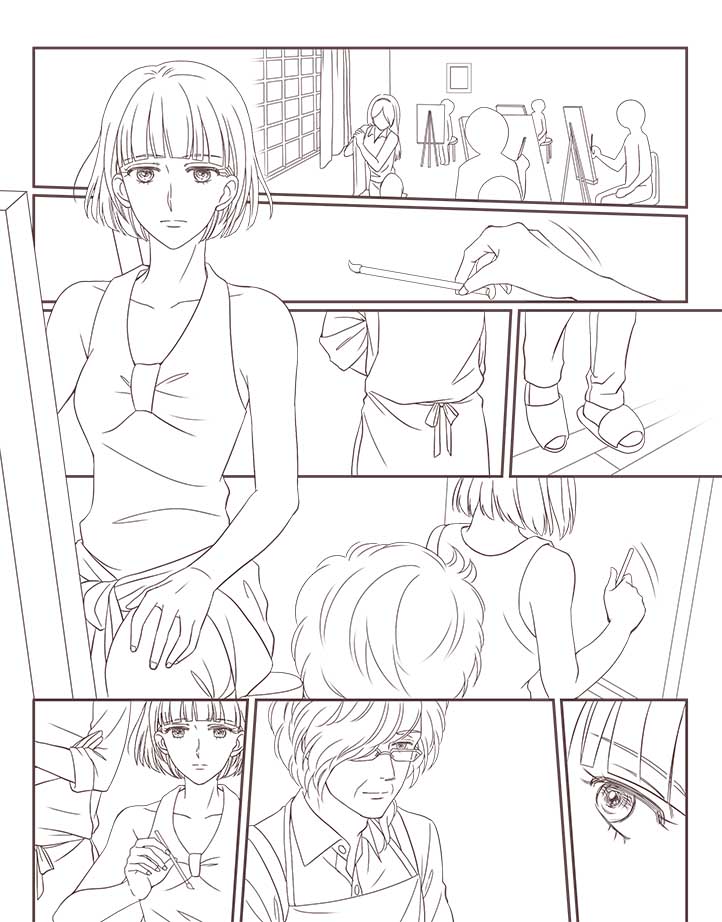

静寂の中に、シュッシュッという木炭が擦れる音だけが室内に響く。

モデルとなっている女の人を中心に、みんな真剣な眼差しで手を走らせていた。 ここは、老若男女を問わず絵心を学びたい人達が集う場所――。

そう、この街北野にあるイタリア人ジュゼ(ジュゼッペ・アボイ)の絵画教室だ。

見た目は、かなり古臭い屋敷を改装して無理矢理絵画教室にしたという感じがしなくもない。 でもその割には小奇麗で、美術系独特の埃っぽい絵の具の匂いはするが、妙に落ち着いた雰囲気がある。

あたしはこの絵画教室に5年前から通っている。 正確には覚えていないけど、趣味で時間潰しにきている年寄りを除くと、たぶん1、2番目に古い生徒のはずだ。

実際の生徒数は知らないが、見知った顔は20人くらいいるだろうか。 『講師』はジュゼッペ・アボイ一人で、詳しい素性はあたしもよく知らない。

彼は髪を束ねるほどのロン毛で眼鏡と、わかりやすい“画家崩れ”の風貌をしている。 絵は確かに上手いと思う。でも、“天才”とかじゃないのはなんとなくわかる。 あたしが言うのもなんだけど、才能がないというよりは、開花できなかったタイプだ。

画家によくいるパトロンなんかもいないみたいで、そういった面でも不遇としか言いようがない。 だからこそこんな絵画教室を開いているのだろうけれど。

そんな絵画教室になぜあたしが通っているのかというと……。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

……ん? 三咲、どうしたんだ?

ジュゼ(あたしは普段から彼のことをそう呼ぶ)はあたしがデッサンしている隣でその歩みを止め、怪訝(けげん)そうに眉をひそめて言った。

三咲

三咲

…………別に。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

……木炭の線が荒れているね。何か心配事でもあるのかい?

三咲

三咲

……いいえ。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

そうか。ならもっと集中しないと。

三咲

三咲

………………。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

それとも、どこか具合でも悪いのかい?

三咲

三咲

……だから、大丈夫だって。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

………………。

これでも周囲に気を遣い、あたしなりに静かに答えたつもりだった。

・

・

・

【==== 絵画教室 ====】

ジュゼッペ・アボイ――。

もし父さんが生きていたら、きっと同じくらいの年齢なんだと思う。

……そう、父さんと。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

いつもの三咲らしくないな。それがこの線にもよく現れている。

そう言ってジュゼは木炭を持つあたしの手に自分の手をそっと添えた。

三咲

三咲

(……ジュゼ)

触れた瞬間、生温かい体温が伝わり、電気が通ったようなビリッとした感覚が背中を貫ぬく。 そのせいで、あたしの体は小さく揺れた。 昔はそんなことはなかったのに、ここ最近、体が同じような反応をしてしまう。

ジュゼの手が添えられたあたしの手はそのままキャンバスに向かい、私の線とは違う別のラインをたどる。

けどそんなことよりも、ジュゼの体があたしに軽く擦(こす)れることで、彼の少し湿った熱や漏れてくる息遣い、彼独特の匂いなんかが、あたしの集中力を奪っていく……。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

……自分でもわかっているだろう? デッサンは、単に見た目通りの“形”を取ればいいというものじゃない。

でも、彼はそんなことにはまるで気がつかない。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

1つ1つの線に気持ちを込めないと、モチーフは生きてこない。

三咲

三咲

(……本当に気がついてないの?)

ジュゼッペ

ジュゼッペ

聞いているのかい、三咲?

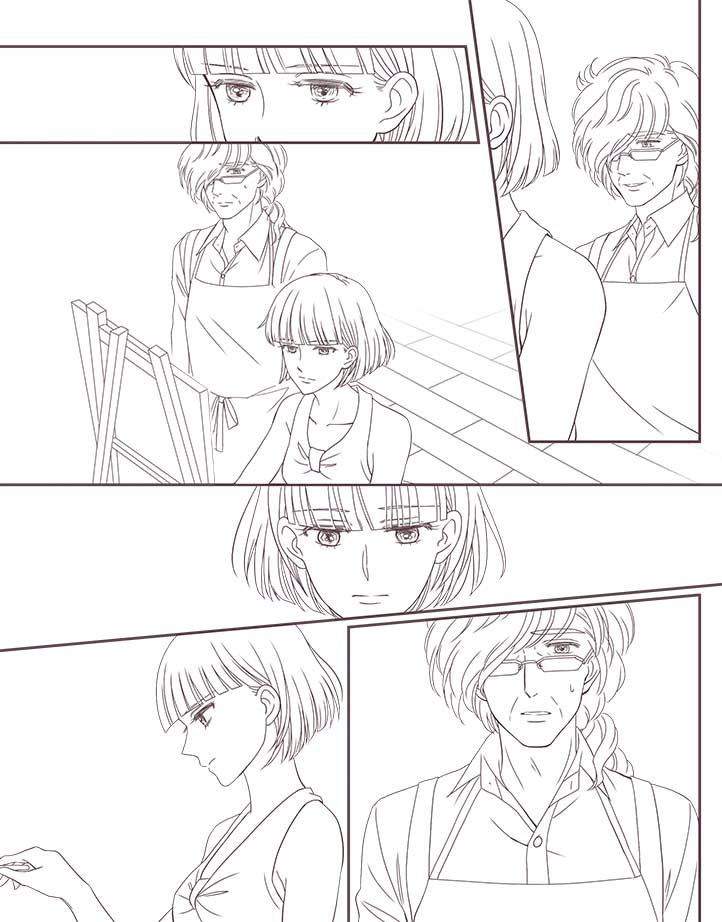

ジュゼは心配そうに、というか、呆れたようにあたしを見た。

三咲

三咲

……っと、ごめんなさい。少しぼぉっとしてて。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

学校で疲れているんじゃないか? 集中できないのなら、今日はもう帰りなさい。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

デッサンの線には心が宿る。君くらいの実力があれば言うに及ばずだろう。

三咲

三咲

………………。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

今日のところは無理をせず、また次に頑張ればいい。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

体調が良くないと、それが作品に出るからね。

三咲

三咲

…………。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

だが、あまり悠長なことも言ってられないよ。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

確か三咲は『K美大』を受けるんだろ? 現役で合格したいと思っているのなら、もっと頑張らないと。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

二浪三浪が当たり前のようなところだからな。それこそ、浪人組は必死で努力して受けに来るのだから。

三咲

三咲

……そう…だよね。

そもそも、美術の才能に“努力”というのがどの程度必要なのか、あたしにはよくわからない。 単に上手に描くことが、“才能がある”というんじゃないのをあたしは知っている。

三咲

三咲

そうだね。もう少し頑張るよ。体調のほうは大丈夫だから。

本気で頑張ろうと思っていたのかと聞かれたら、たぶんノーだ。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

そうか……。やる気が出たならいいんだが。

三咲

三咲

………………。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

そういえば、三咲のお父さんもK美大の卒業生じゃなかったかい?

父のことを言われ、無意識に体が反応する。 ジュゼはあたしの反応を見逃さなかった。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

……ああ、これは失礼。お父さんは三咲が小さい頃に亡くなられているのだったね。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

余計なことを聞いてしまって、すまなかった。

三咲

三咲

…………いいえ。

彼は本当に悪気なく聞いたのだと思う。

ジュゼはあたしの父さんも絵を描くのが趣味で、有名美大の卒業生であることを母さんから聞いて知っていた。

それで以前、同じようなことを聞かれた時に、『父親はもうこの世にいない』とあたしがはっきり言わなかったから、あまり記憶に残ってなかったのだろう。

三咲

三咲

……確か母さん、そんなこと言ってたかな。

母さんの話によると、あたしの父さんも昔、画家を目指していたらしい。

小さなデザイン会社に勤めながら、毎日少しずつ絵を描いては個展を開いたり、コンペなんかに出していたらしい。

三咲

三咲

家に昔の画材とかも結構残ってるし、K美大の頃の写真とかも飾ってあるよ。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

そうなんだね。一度三咲のお父さんの作品を拝見したいものだよ。

三咲

三咲

……うちに来れば、たぶんあると思う。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

そうか。では、機会があればぜひ。

三咲

三咲

……うん、母さんに言っとく。でも、大きな賞とかはとってないから、見るものがあるかどうか……。

あたしは、目前の木炭紙から目を逸らさずに返事をした……。

・

・

・

あたしの父さんは、あたしが5歳の時に交通事故で亡くなった。

当時、酔っ払いが運転する自動車からあたしと同じくらいの子どもを助けようとして、事故に巻き込まれたらしい。

正直、父さんのことはあまりよく覚えていない。

なんだかすごく悲しいことがあった記憶と、母さんがしばらくの間毎日ずっと泣いていた記憶しか残ってない。

それもあって、物心ついてからも母さんには父さんのことをあまり聞かないようにしていた。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

賞などはあまり関係ないさ。真に才能のある芸術家は、時として不遇なものだよ。

三咲

三咲

……そうね。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

そういう意味では才能があったのかもしれないし、K美大の卒業生というだけでも十分な才能だよ。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

三咲も、その才能を引き継いでいると思うよ。

そう言ってジュゼは、見た目よりも小さなその温かい手をあたしの肩にふわりと乗せた。

三咲

三咲

…………。

黙ったまま、乗せられた彼の手を一瞥する。

あたしの視線に何か気付いたのか、ジュゼはすぐにその手を離した。

ジュゼッペ

ジュゼッペ

とにかく、今は大事な時だからまずはしっかり基本を押さえつつ、三咲らしい個性を出すようにしなさい。

三咲

三咲

……はい。

教室の他の生徒たちがちらちらとこちらの様子を伺いながら成行きを見ているのがわかった。

これまでジュゼとは決して馴れ合っていたわけじゃなかったけれど、最近のあたしの態度とジュゼとの距離に違和感を覚える人がいても不思議じゃない。

――いつ頃からだろうか?

ジュゼのことを意識し始めたのは――。

・

・

・

地元の中学校に入ったあたしは、特に部活をするわけでもなく、これといって仲のいい友達もいなかった。

暇を持て余していたある日、偶然父さんの部屋で見つけたある絵を見て、あたしの中の何かが目を覚ました。

その絵は何年も前に描かれた絵で、あたしはその絵を描いていた父さんのことをなんとなく覚えている。

当時は気がつかなかったけれど、絵のモチーフは天使のような姿をした“あたし”だったのだと思う。

その絵からは漠然とはしているけれど、言葉にはできない温か味や愛情、相手を慈しむ心や、見えない何かに感謝でもするような、大らかで穏やかなイメージを感じる。

『あたしもこんな絵が描きたい――』

そう思うのに、それほど時間は掛からなかった。

今思えば、あたしは父さんが描く絵が好きだったのだと思う。

父さんの顔はぼんやりとしか思い出せないけれど、父さんの膝の上に座って絵を描いてる姿を嬉しそうに眺めていた記憶は、今でも鮮明に覚えている。

・

・

・

そんなこともあり、突然絵を描くことに興味を持ったあたしに母さんはひどく驚いたけれど、『カエルの子はカエルね』と、それまで封印していた父さんの画材を引っ張り出してきてくれた。

その時の嬉しそうな、でも少し寂しそうな母さんの表情は今でも忘れない。

それからしばらくの間は家で好きなものを描いていたのだけど、絵を描く基本すら知らなかったあたしは、それを教えてもらおうと仕方なく中学の美術部に入った。

だけど、そこにいた人達はほんの少し絵を描くことが上手なだけで……。

お絵かき教室の延長線でしかなかった美術部での時間は、どちらかというと退屈で、苦痛でしかなかった。

あたしはそのことをお母さんに相談した。

すると、母さんはどこで聞いてきたのか、この北野の街で絵画教室をやっているイタリア人の話を聞きつけ、早速あたしをそこへ連れて行ってくれた。

・

・

・

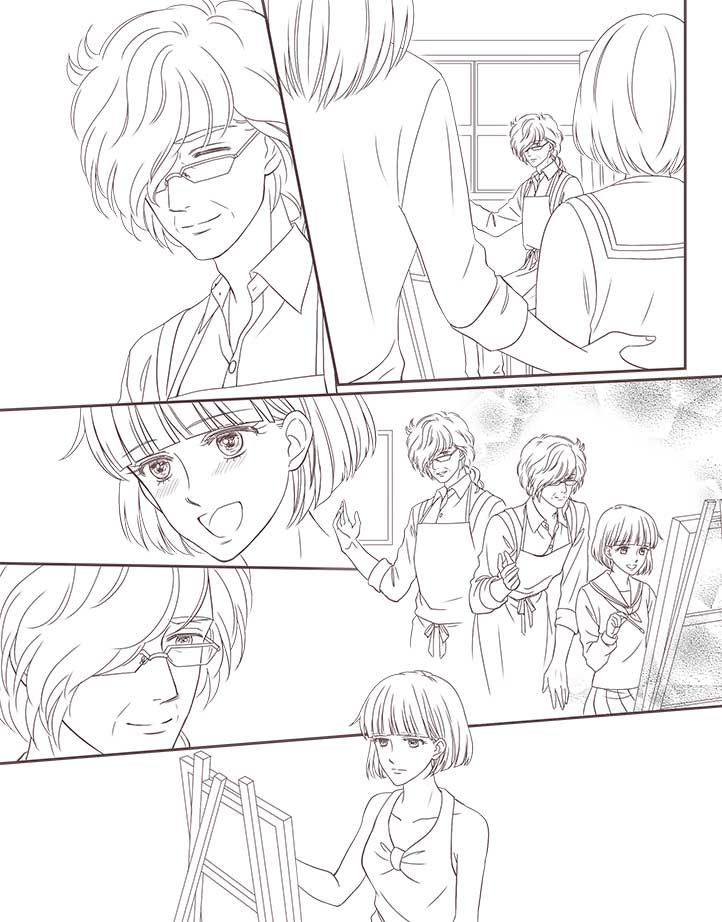

それが、ジュゼッペ・アボイとの最初の出会いだった。

地元の年寄りが多かった絵画教室に、当時まだ中学生だったあたしが来たのが珍しかったのか、ジュゼは少し驚いたあと、あたしと母さんを歓迎してくれた。

ジュゼは絵を描く上でたくさんのことをあたしに教えてくれた。 技術だけでなく、彼の思う芸術論や絵画の見方や魅力など、その内容はとても興味深く、それまで好きな絵だけを描いてきたあたしには、別世界を覗き見るような新鮮な感覚だった。

そういう意味では、ジュゼは間違いなくあたしの先生だった。

いろんなことを吸収し、世界が広がるたびに次の世界に連れて行ってくれる水先案内人でもある。 あるいは、父親を早くに亡くしたあたしにとっては、ジュゼはそれを穴埋めするための代役だったのかもしれない。

中学生の頃、もし父さんが生きていたらこんな感じなんだろうなぁと、考えたこともあった。 それが……そう思えなくなったのはいつからだっただろう? いや、それ以前に、あたしは本当に彼のことを父親のように思っていたのだろうか? それすらもよくわからなくなっている。

あたしにとって、ジュゼッペ・アボイとは何なのか。

そんな言葉が頭をもたげ、ここ最近のジュゼとの距離感となって出てきているのだった。